【開催レポート】福祉人材戦略フォーラム2025〜若者と福祉をつなぐために 福祉を「ひらく」を考える〜

2025年2月4日。FACE to FUKUSHIは、業界全体をよりよくするために福祉に関わる人を増やしたいという想いのもと、「福祉人材戦略フォーラム2025」を開催しました。今回のテーマは、若者に向けて「福祉をひらく」。若者に福祉との接点をつくり、魅力を伝えるために、どのような発信やしかけ、関わりや工夫が必要なのかということを、「福祉を社会にひらく」「福祉を若者にひらく」「福祉の現場をひらく」といった視点から考えていこうというもの。

参加者は、福祉法人の人事、広報、そして現場職員など50名。多様な立場で実践を行うゲストのトークを通じて、福祉と若者をつなぐことへの思考をめぐらす時間となりました。

プログラム

● 第1部|福祉を社会にひらく

● 第2部|福祉を若者にひらく

● 第3部|福祉の現場をひらく

●福祉人材戦略フォーラムとは?|人材マッチングのハウツーではなく、福祉をよりよくするための場をめざす

新卒向けの福祉就職フェア「FUKUSHI meets!」を通じて想いある法人と熱意ある若者をつなぐ活動を主な事業としているFACE to FUKUSHI。いっぽうで、「なぜ福祉に人が必要なのか」「福祉に関わる人が増えると社会にどんなよい影響があるのか」といったことを社会に伝えていく場も必要なんじゃないか、と誕生したのが「福祉人材戦略フォーラム」です。

「あくまでこのフォーラムは、人材マッチングのノウハウ共有が目的ではなく。必要な人に支援があたりまえにいきとどく社会をめざしたい。福祉業界全体をよりよくしたい。だからこそ、福祉に関わる人を増やしたい。そのためにできる可能性を探っていける時間になればと考えています。」

そんなFACE to FUKUSHI共同代表・岩本のあいさつにより、今回のフォーラムの幕が開きました。

●今回のテーマ「福祉をひらく」について|どうなれば「ひらいている」状態なの?

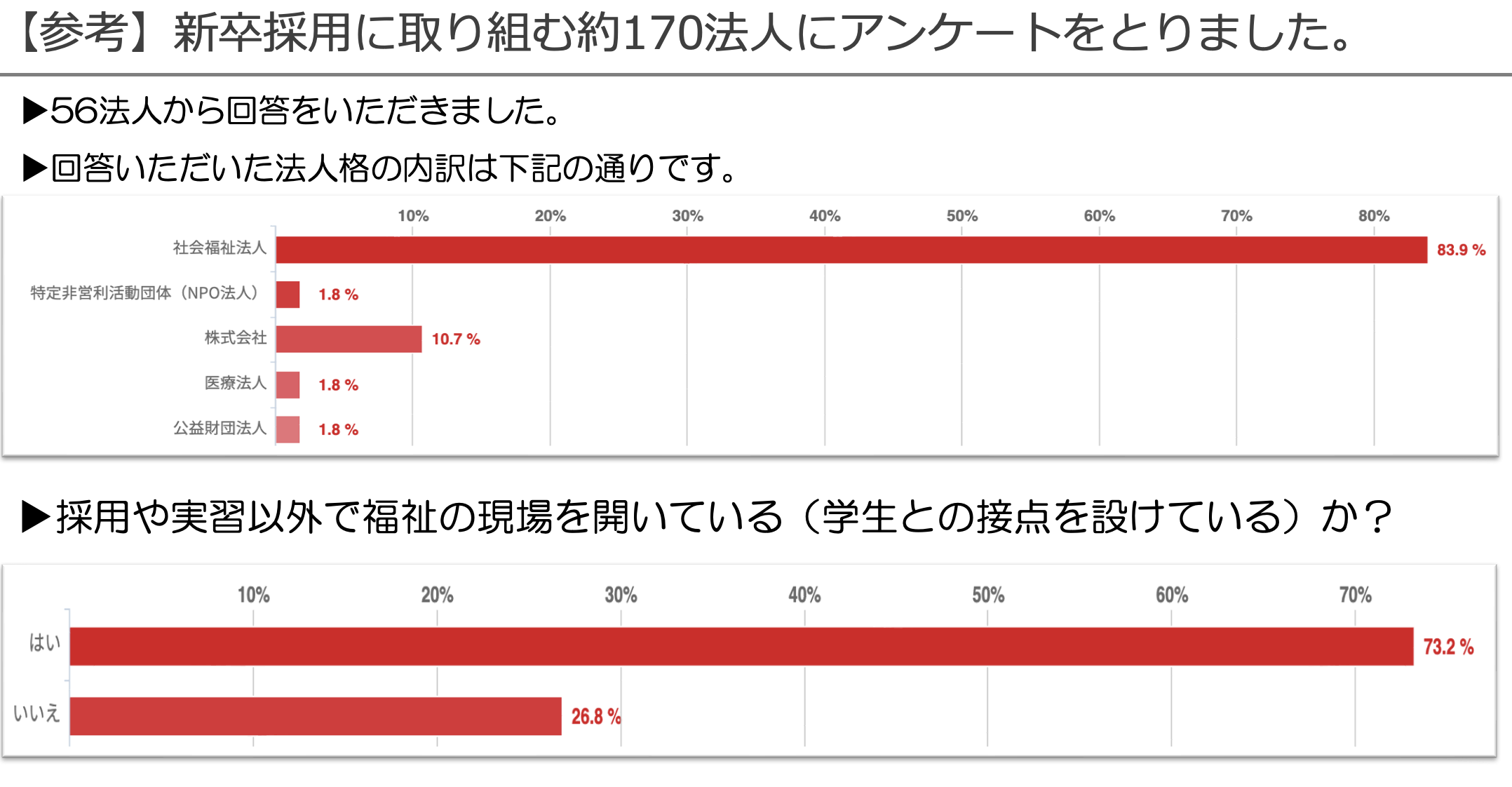

本編に入る前の準備として、あらためて「福祉をひらく」ということの課題感と向き合いました。FACE to FUKUSHIが福祉法人にとったアンケートによると、170法人中56件の回答があり、約7割の法人が「福祉をひらいている」と回答。

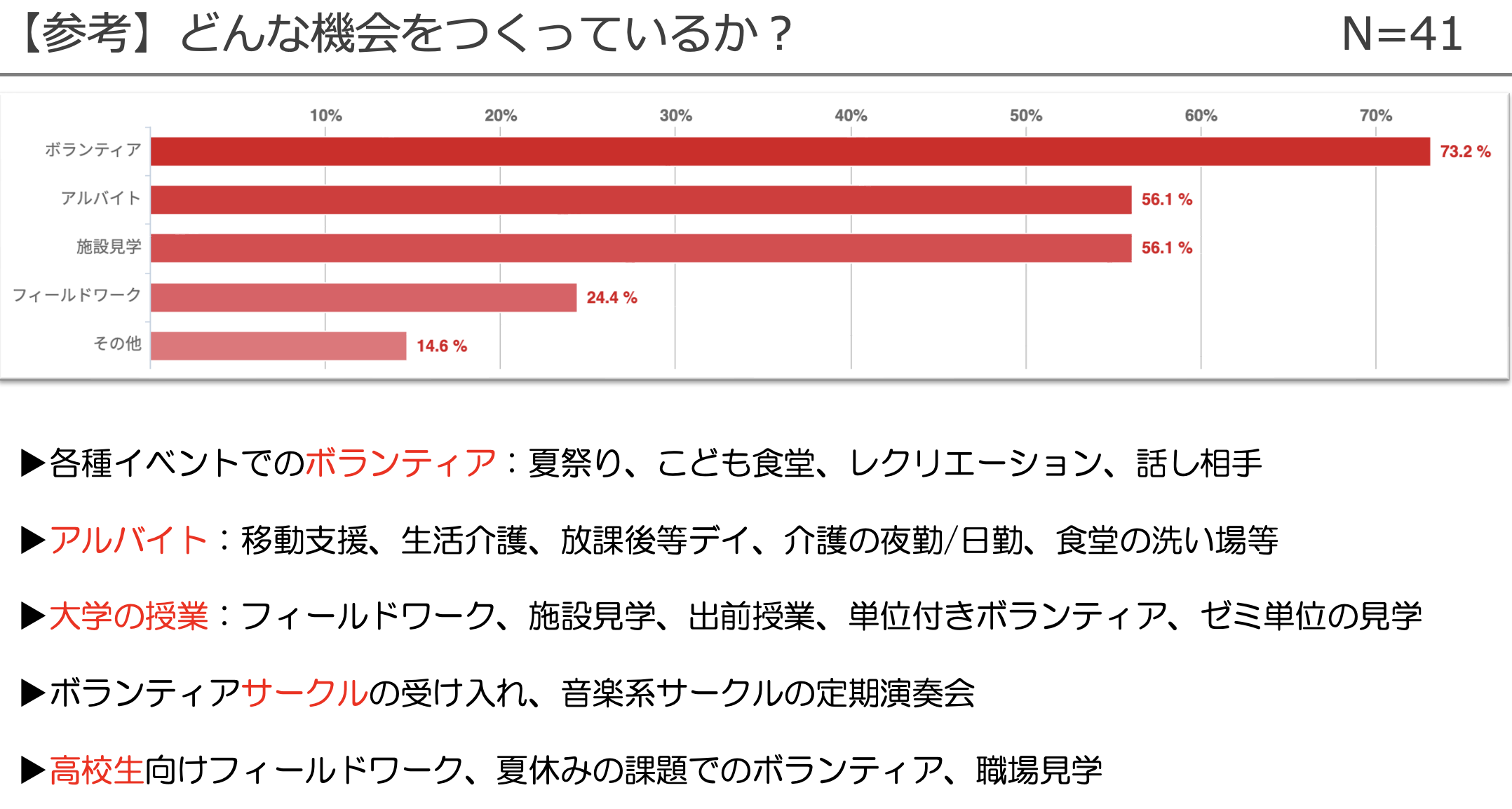

では「どんなふうに福祉をひらいているのか」という具体的な内訳については、

⚫︎夏祭り、こども食堂、レクリエーションなどのボランティアや、移動支援や生活介護のアルバイトの受け入れ。

⚫︎自法人の取り組みや福祉の魅力を伝える出前授業。

⚫︎インターンシップなどを開催し、採用を見据えた早期接点づくり。といった回答がありました。

多くの福祉法人が「福祉をひらく」に向き合っていながらも、依然として「人が少ない」という慢性的な課題があることも事実です。どうすれば「福祉をひらいている」状態になるんだろう。「福祉をひらく」とは、福祉の本質的な魅力が伝わること。また、法人の本質的な魅力が伝わること。そのために、どんな取り組みが必要なのか。

そんな課題意識を共有したのちに、いよいよ本編、第1部へと進んでいきました。

第1部|福祉を社会にひらく

第1部は「福祉を社会にひらく」をテーマに、福祉の魅力や価値に光をあて、社会に向けて発信・再編集して伝え実践している以下のお二人をお招きし、福祉を「社会にひらく」取り組みや、ポイントをお伺いしました。

(( ゲストプロフィール ))

○社会の広告社 代表取締役|山田英治さん

○マガジンハウス〈こここ〉編集長|中田一会さん

○モデレーター|FACE to FUKUSHI 共同代表岩本恭典

まずは自己紹介も兼ねて、ゲストのお二人が取り組まれている活動についてお話いただきました。

福祉はすごくおもしろい だからすごくもったいない

山田さんは、元博報堂のコピーライター。約20年間、大手企業のさまざまな広告やCMを手がけられてきました。東日本大震災を機に、「世の中の課題をもっと伝えていかなければ」という想いが湧き起こり、「経済をぐるぐるまわすための広告屋ではなく、社会課題を解決していく広告社になろう」と決意。その名もずばり「社会の広告社」を立ち上げられました。

(現在は活動停止)

社会の広告社での活動をはじめ、さまざまな社会課題に向き合うなかで、福祉と出会った山田さん。

「福祉はとてもおもしろいと思っています。なぜかというとこの時代のなかで、超高齢、超少子化のなかでこれからみんな支え合って、つながって、コミュニティを再生しなきゃいけないその真ん中に福祉があるから。そこでがんばっている人も各地でおもしろいことをはじめていて、福祉はそのなかでもすごくおもしろい。だけどまだおもしろさは伝えきれていない。それはもったいないなと思っています」

そんな山田さんから、福祉を社会にひらくための「魅せる広報」についてお話しいただきました。

見せるから「魅せる」へ

広報が必要とわかっていながらも、まだ“ただ見せる広報”だけのものが多いのではないか。「大切なのは“魅せる”こと」と指摘します。「魅せる広報には、企画や戦略が大きく関わります。法人をどのようなポジションにもっていくかという戦略を立てたうえで、そのためにはこんな広報が必要というふうに、先にめざすゴールを定めることが大切ですね」

山田さんが手がける「社会福祉HERO’S」は、全国の魅力的な取り組みを職員がスピーチするというもの。動画にすることで福祉法人のさまざまな手法がアーカイブされる仕組みとなっています。

「地域にひらく」というテーマでブランディングを行ったライフの学校。「命とか暮らしとか生きるが学べるオープンキャンパス」というコンセプトのもと、お年寄りから学ぶイベントを通じて、特養という施設が、地域の方々のコミュニティが生まれる場となりました。まさに、「ひらく」ことを戦略的に経営にも落としこんだ事例です。

ライフの学校HPよりhttps://gakkou.life/

福祉でかけ算をする

「福祉は本当に懐が深くて、ありとあらゆるものとコラボできる」と山田さんは語ります。「福祉×農業」は広く知られているところではありますが、「福祉×エンタメ」として福祉型児童入所施設を舞台にしたショートムービーをつくったり、「福祉×クリエイター」としてひきこもりをテーマにした展覧会を企画したり。そのまんまの社会課題を目の前に置かれたら直視できないかもしれないけれど、かけ算にすることでより広く届けられるようになる。最後に「魅せるための広報」のポイントをまとめてくださいました。

1.広報にブランド戦略を

ただ伝えるだけじゃなくて、法人がめざす未来を議論する。そのためにどんな広報を誰に向けて必要なのを考える。

2.ケアの質と発信力は比例する

魅せる広報により法人がオープンになると、いい人が入り、質の高いケアができる。それがまた広報として発信される。そんないい循環を生み出すのも広報。

3.福祉は若者にうける

福祉法人は、若者にうける要素をすでにたくさんもっている。

福祉をたずねるクリエイティブマガジン〈こここ〉

続いてお話いただいたのは、マガジンハウスこここ編集部編集長を務める中田一会さん。大学卒業後、ベンチャー企業や公益財団法人で、広報・コミュニケーション・編集業務を担当。文化財団の在籍中、全国の福祉施設やマイノリティと呼ばれる人たちのコミュニティを調査する仕事がきっかけで、福祉領域と出会います。編集長を務めるウェブマガジン〈こここ〉では、事業準備から創刊、運営統括に携わられています。

ウェブマガジン〈こここ〉は、「個と個で一緒にできること」を合言葉に掲げ、マガジンハウスが2021年に創刊。福祉をたずねるクリエイティブマガジンとして、福祉発のユニークなプロジェクト、プロダクト、カルチャー情報から、現代社会を捉えるための思想や書評、対談まで、年間200本の記事を公開されています。

わたしとあなたの重なりを探して

「福祉に関わる人だけでなく、一般生活者に広く情報をお届けしたい」という中田さん。情報を届けるうえで心がけていることをこう語ります。

「情報を届けたい人の都合で発信するのではなく、情報を受けとる人たちの興味・経験・好奇心・課題感に届くものってなんだろう考えて発信すること。“わたしとあなたの重なりを探す”ということを大切にしながら、さまざまな企画を担当しています。福祉の現場をたずねながら、社会福祉というすごく大事にされているコアの横を通りながら、一般生活者の人にとって「私このことにモヤモヤしてた」や「こういうこと人と話したかったんだよね」というような記事をつくるという構造で企画を立てています」

活動を続けるなかで「どんな記事が読まれるんですか?」と聞かれることがあるといいます。ぜんぶが大事な記事なのでランキングにするようなことはしないとしながらも、今回のテーマが「福祉をひらく」ということで、特別に読まれている傾向をまとめてくださいました。

福祉施設のユニークな取り組みやエンタメ要素の強い内容の記事が読まれているのかと思いきや、実はよく読まれている記事は、“モヤモヤの根っこに関わる内容”の記事なんだそうです。

「人権、差別の構造、特権的マジョリティ、合理的配慮、社会モデルに関する記事など、一般的には浸透していなかったり誤解が生まれやすい概念について解説をした記事もたくさん読まれています。シリアスだったり切実だったり、いま生きていて真摯に問いかけたいという切り口で記事をつくり、それがちゃんと届いている感覚を得ていたりします」

福祉をひらくときに、身近に親しみやすく感じられるようにすることも大事。いっぽうで、「広報には決して下駄をはかせるわけにはいかない」と語る中田さん。

「福祉をたずねたくなる扉をたくさんつくりたい。相手が関心をもっていること。その相手を誰に設定するかというのがクリエーションの肝だと思うんですけど、その重なりを探しながら情報を発信しています」

ーーーーー

お二人のプレゼン後、モデレーターを務める岩本を交えてのクロストークがありました。

「一概に福祉をひらくといっても、見せたくない部分もある場合、そのさじ加減はどのようにすれば」という問いに対して、中田さんは「すべてひらけばいいというわけではなく、ひらきどころのようなものがきっとあると思う」と言います。また、間口を広げることと、入口をつくることは別のこととも。

「いまは福祉っていうのを法人だったり組織でやってますが、昔は地域でやってたことだと思います。そういう意味でいうと、ぜんぶひらく状態が幸せな状態になりうるんじゃないかなっていう気持ちでいます」と語るのは山田さん。

福祉をひらきたい相手に、どのようにひらけば、伝えたいかたちで伝わるのか。まずはそのことと真剣に向き合ってみることが、福祉を社会にひらく第一歩かもしれない。そんなことを、あらためてお二人の言葉から感じるディスカッションとなりました。

第2部|福祉を若者にひらく

第2部では、「福祉を若者にひらく」がテーマ。ボランティアやアルバイトなど、若者と福祉をつなぐ中間支援的な取り組みをしている実践者をとともに、福祉を「若者にひらく」ための取り組みや動向、若者にひらくポイントについてお伺いしました。

(( ゲストプロフィール ))

○龍谷大学ボランティア・NPO活動センター【深草】|竹田 純子さん

○NPO法人おりがみ理事|都築 政憲さん

○モデレーター:FACE to FUKUSHI |共同代表 池谷 徹・事務局 上杉 きよみ

学生たちと同じ目線で福祉と関わる

龍谷大学で、大学生とボランティアをつなぐ活動を行っている竹田さん。全国にある大学は1123校。そのうちボランティアセンターが設置されているのは169箇所といいます。ボランティアセンターにはいろんな運営のやりかたがありますが、龍谷大学では、専門の教職員と学生スタッフが協働し、学内の人たちにボランティアコーディネートをしていくのが特徴。現在では、学生スタッフが140名の大所帯となり、運営方法を変えていこうとしており、その話し合いも学生たちを交えて行っているのだそう。

どうしてそんなに学生が集まるのだろうか。

ひらくことは、受け入れること

「学生たちは、ボランティアの活動内容に共感すればものすごく強力なメンバーになるんです。その力を引き出すのは、ボランティアの受け入れ側のみなさんにかかっています。やる気や主体性は大切ですが、まずは、職場のみなさんが声かけしてあげることが大事。彼らは、認められたり、自分が役立っていることを実感すれば、見違えるように伸びていきます。そのスイッチを押すか押さないかは、大人たち次第なんです」

以前、移動支援のボランティアで、利用者さんに自分のことを覚えてもらった。そのことが嬉しくてスイッチが入る。そこから福祉の課題に気づき、なんとかしたいと思うようになる。はたまた、受け入れ側の職場みんなで、学生といっしょに考えて悩んで問いかけたりしてみる。

そんなちょっとしたことを逃さず拾い集めることが、福祉を若者にひらくポイントであり、そのことを丁寧に行っているからこそ、龍谷大学ボランティアセンターに学生が集まるのではないかと感じるプレゼンテーションでした。

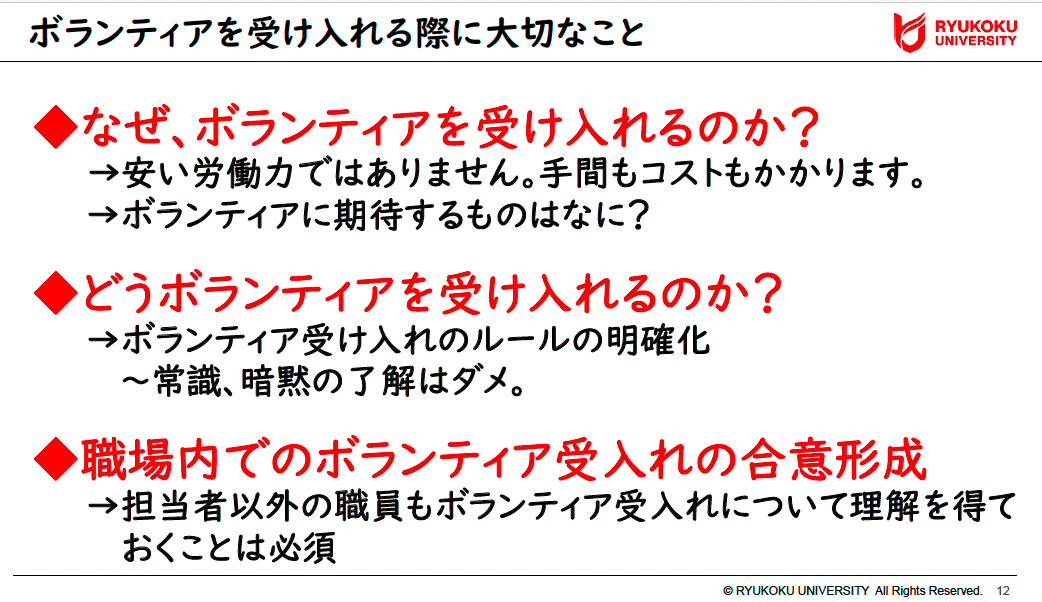

(( 学生が強力なメンバーに変身するボランティアの受け入れかた ))

○ボランティアに期待することを明確にする

○担当者だけでなく、職場のみんなに、ボランティア受け入れを周知する

○声かけを大切にする

○いっしょに考え、悩んで問いかけ、学生たちと活動をつくる

○やる気、自発性大事、でも丸投げはNG

受動的なボランティアを、能動的なボランティアへ

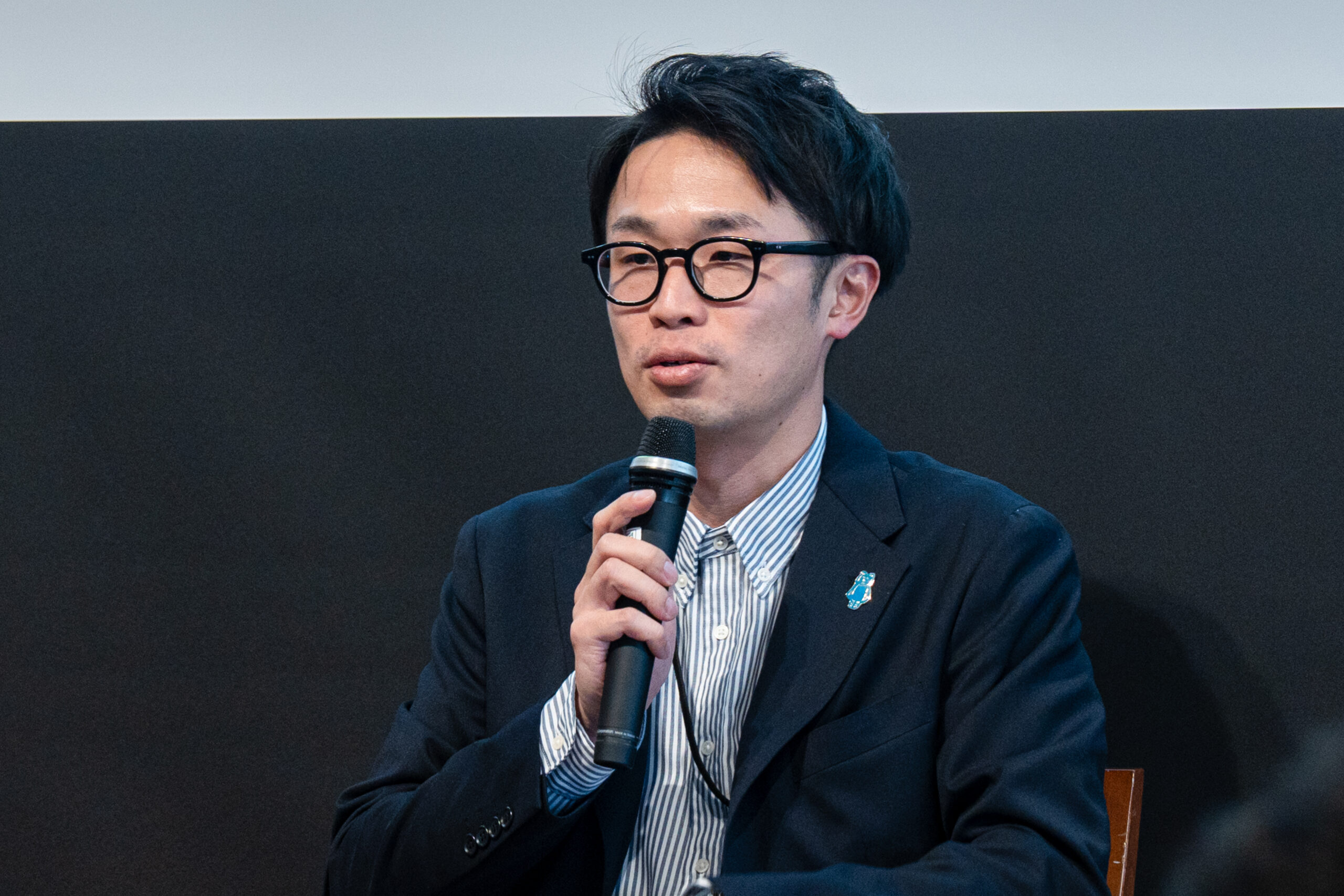

続いて都築さんのプレゼンテーションへ。

都築さんが理事を務めるNPO法人おりがみでは、「ボランティアを通じて、あなたの普段と違った「もうひとつの役割」を、一緒に生み出す」ことを掲げ、ボランティア企画のマネジメントを行っています。都築さんは、そのなかの事業のひとつである、観光事業「パラ旅応援団」の総責任者も兼任。

パラ旅応援団とは、障がいのある人と学生ボランティアが、「支援関係」ではなく「仲間」として交流を深めながらパラスポーツ観戦や観光を楽しむプロジェクト。スライドに映し出されるパラ旅の活動風景は、誰もがいきいきとした笑顔でとても楽しそうにしているのが印象的。一般的などことなく“やらされてる感”の漂うボランティアのイメージが変わります。

「パラ旅は、障害のある方にこの人と出会えて、過ごせてよかったと実感できる旅を届けることがコンセプト。通常の移動支援は多くの場合ヘルパーを1対1で移動しますが、そこにはどうしても支援する側される側っていう違いが生まれてしまうんです。もちろん障害のある方々の気持ちは大事なんですが、立場関係なくみんなで何をしたいか話し合って決めていくところに、まだ見ぬおもしろさがあるんじゃないかなと思ってます。そこでパラ旅では、ヘルパー同伴のもと、研修を積んだ学生ボランティア4名と障害のある方2名が1グループとなり、対等に交流しながら旅をしていくかたちをとっています」

社会的役割をオーダーメイドでつくる

そんなふうに、決してマニュアル通りの単純作業を繰り返すのではなく、学生ボランティア、そして参加する全員が立場をこえてひとつのプロジェクトをつくりあげていく。参加するメンバーみんなが共感できるビジョンに向かうおりがみの活動のことを、都築さんはこう語ります。

「ボランティアって自己犠牲ではないと常々思っていて。社会課題解決に関わっていくなかで、最高の学びや成長の機会になるような夢や役割を若者が見つけられるよう、現場に立って中間支援をするのがおりがみのミッションなんです」

そんな社会的役割をオーダーメイドで若者たちに提供していこうというミッションのもと活動する。その結果、今では日本最大級の若者ボランティアネットワークに。ボランティアが若者たちをこんなふうに巻き込めるんだ!という驚きと、福祉を若者にひらく大きな可能性を感じたお話でした。

体験価値を見える化し、学生のやってみたいに火を灯す

その後、モデレーターを交えたデジスカッションにおいて、竹田さんと都築さんに共通していたのは、「学生の意識の高さは関係ない」ということでした。なんとなくはじめる学生も、さぼりがちな学生も、何かひとつでもボランティアのなかで成功体験をすることができれば、一気に変わるんだと。

「自分がここで役に立ったなという実感が湧くか湧かないかってすごく大きい。自分もできるなって思うたり、もっとできるなって思うようになれる体験は大事ですね」と竹田さん。都築さんも「いかに体験価値を見える化して共有することが重要」と語ってくれました。

お二人のお話から、体験のデザインとか誰とどういう関係をどうつくってもらうか、関係性をどうつくってそこに馴染んでいってもらうか。といったことも含めてデザインしていくことが重要。参加してくれた学生に対して「こうなってもらいたい」「こういうことに気づいてもらいたい」「こんなふうに成長してもらいたい」「こんなことを学んでもらいたい」ということを、あらかじめ念頭に置くことも大事だと感じました。

第3部|福祉の現場をひらく

第3部では、「福祉の現場をひらく」をテーマに、若者を福祉現場で受け入れている実践者から、現場との関わりをどうつくっているのか、若者を巻き込むポイントなどについてお伺いしました。

(( ゲストプロフィール ))

○NPO法人み・らいず2 採用担当|宮武 貴史さん

○NPO法人暮らしづくりネットワーク北芝|池谷 啓介さん

○社会福祉法人くらしのハーモニー|上埜 佳代子さん

○モデレーター:FACE to FUKUSHI |共同代表 岩本恭典・池谷 徹

み・らいず2が現場をひらく理由

例によって第3部もゲストの活動プレゼンからスタートしました。

現場でひきこもりの方や若者の支援を行っている宮武さんが所属する「NPO法人み・らいず2」は、毎年多くの大学生とともに活動しています。昨年は64校の大学から188人の大学生をボランティアとして受け入れ、2205回の活動を行いました。

「み・らいず2が、なぜ大学生と活動しているのか。それは、大学生だからできることがあるからなんです。たとえば生活困窮世帯の子どもたちの居場所に大学生ボランティアと行くと、その子たちにしかできない会話が弾んですごく盛り上がるんですよね。これって、僕らにはできないことなんです」これこそが、日々大学生と仕事をする価値なんだと宮武さんは語ります。大学生のための就活や、人事の採用のためではなく、目の前にいる利用者さんのために大学生と働く必要がある。だからこそ、み・らいず2は、若者に現場をひらくことを、とても大切にしています。

あくまで対等の立場で現場に立ち、利用者さんの幸せを求めることで、その結果、大学生本人にとっての成長や学びにつながれば。「はじめる理由はどうだっていい。ただ、現場に来て、利用者さんと関わり学んでいくなかで、“利用者さんのために現場に行きたい”と思ってもらいたい。目先の採用だけでなく、その先に何があるのかを考えたい」と会場に呼びかけられました。

若者の10年後に、ひらく

暮らしづくりネットワーク北芝は、大阪府箕面市・萱野地域にて、地域の課題を解決するために「暮らしづくり」の活動を起こそうとしている個人やNPOグループの支援を行い、人と人、組織をつなぐネットワークとして機能することを目的とするNPO法人。

「放課後等デイサービスをはじめ、あらゆる人が暮らしやすいまちにするために、福祉やビジネス、日常の自治などなんでもやろうという姿勢」と語る池谷さん。200世帯500人ほどのエリアに「出会い、つながり、元気」をキーワードにカフェ、お惣菜屋、駄菓子屋など、さまざまな取り組みが散りばめられています。

「食というものを大事にしていて。若者との接点からみても、カフェがやりたいという子どもたちや、パン屋さんがやりたい子に週一でお店に立ってもらったり。いっしょに食べながら、いろんな楽しいことを考えることをベースにすると、いろんなことが起きていくんです」そう語ってくれた池谷さん。

そういった活動をしているなかで、ボランティアやインターンなど若い人たちが集まるようにもなっていきました。「ある日、ボランティアの大学生が、ネグレクトの子が晩ご飯食べられてないって報告してくれたんです。それじゃあカフェでみんなでご飯食べられるようにしようかと。そういう経験をした子どもたちが大人になり、福祉の仕事に就く子もありました。私たちは、小学校の子どもたちが社会に出るまで10年くらいかかるけど、そのくらいのスパンで将来活躍する人をつくっていくことを常に考えています」と池谷さんは語ります。

まちにいる若者に、どのようにしてまちの人材として育ってもらうか。そのためには、出会いの場をつくり、安心できる居場所をつくり、体験・参加を入口に担い手になってもらうこと。そうした丁寧な段階をふむ関係づくりの大切さを、あらためて感じることができるお話でした。

介護現場を若者にひらく

続いて、くらしのハーモニー上埜さんからは、介護現場を若者にひらいていくための課題や展望について語っていただきました。

くらしのハーモニーは、京都市伏見区宇治市で介護事業を中心に事業展開している社会福祉法人です。介護事業を軸としながらも「施設は地域そのもの。介護事業だけではなく、自立支援から最重度の方までの看取りまでをサービスを幅広く整えています」と上埜さんは語ります。

これからますます介護が必要となる時代がやってくるにも関わらず、「若者にとって、介護が遠い存在になっている」という危機感が、年々大きくなっているといいます。なぜ若い人たちは、介護から遠ざかっていったのか、上埜さんはこう分析します。「やがて自分にも、若い世代にも介護が必要になってくることを危惧することで、介護のプロをめざしつづけてしまったのではないか」と。「家庭だけの介護には限界がある。介護保険制度ができ、介護のプロをめざした結果、介護はやっぱりプロの仕事だと、若者を遠ざけてしまったのではないか」と続けます。

くらしのハーモニーは、今後の中長期計画のなかにある「福祉を支える人をつくる」項目に「学生との関わりしろ」を追記。これからやってくる2040年問題に向けて、介護の若者離れをくいとめる挑戦を続けています。

三名のプレゼン後には、若者を現場に巻き込んでいくために必要なことは何かというディスカッションが繰り広げられました。

「介護の現場では、目の前の利用者さんをなんとかしたいという想いが強く、若者を巻き込もうとする視点はまだまだ弱いと感じます。でも、本気で若者を巻き込んでいかないと、自分たちの老後でさえもあぶないのですが」と語る上埜さん。

「巻き込むこと自体が仕事というふうに、意識を変えていかないといけませんよね。上埜さんも危惧されているように、専門分野の人しかそれができないというのは非常に危険。組織をあげて合意形成をとっていくべき課題だと思います」と池谷さんが続けます。

また、介護保険制度について宮武さんは、「なんのための制度の活用なのかを考えたときに、やっぱりそれは利用者さんのためだと思うんです。利用者さんのためになるのに、現場の職員がボランティアや若者を必要としなければ、それはひとつの専門性を放棄してるともいえるのではないでしょうか。できるできないではなく、やっていかなきゃいけない時期にきていますよね」と課題を投げかけました。

「福祉をひらく」を、それぞれの現場へ

法人としてのミッション、ビジョンがあり、そこには若者が必要。だからこそ、なんのために福祉ひらき、学生たちとどういう社会をつくっていきたいのか、めざす未来はどこなのかということを見直す大切さをあらためて感じることができました。各パートが非常に濃密な時間となった今回の「福祉人材戦略フォーラム2025」。今日のお話がみなさんの戦略、今後のミッション・ビジョンを考えるきっかけとなり、福祉業界のさらなる充実につながっていくことを願っています。ご来場いただいたみなさま、本当にありがとうございました!

((会場: QUINTBRIGEについて ))

今回の会場となったQUINTBRIDGE大阪市にあるQUINTBRIGE(大阪市)は、NTT西日本が運営するオープンイノベーション施設です。本イベントの他にも、「学ぶ」「繋がる」「共創する」の3つの軸で、事業共創に繋がる様々なイベントが開催されています。」

URL:https://www.quintbridge.jp